根據金融時報報導,OpenAI與前蘋果設計長Jony Ive合作打造的首款AI裝置,可能因為尚未解決的技術與隱私問題,導致原訂在2026年問世的計畫面臨延宕。這款裝置被視為OpenAI進軍硬體的重要一步,但目前似乎仍存在不少挑戰。

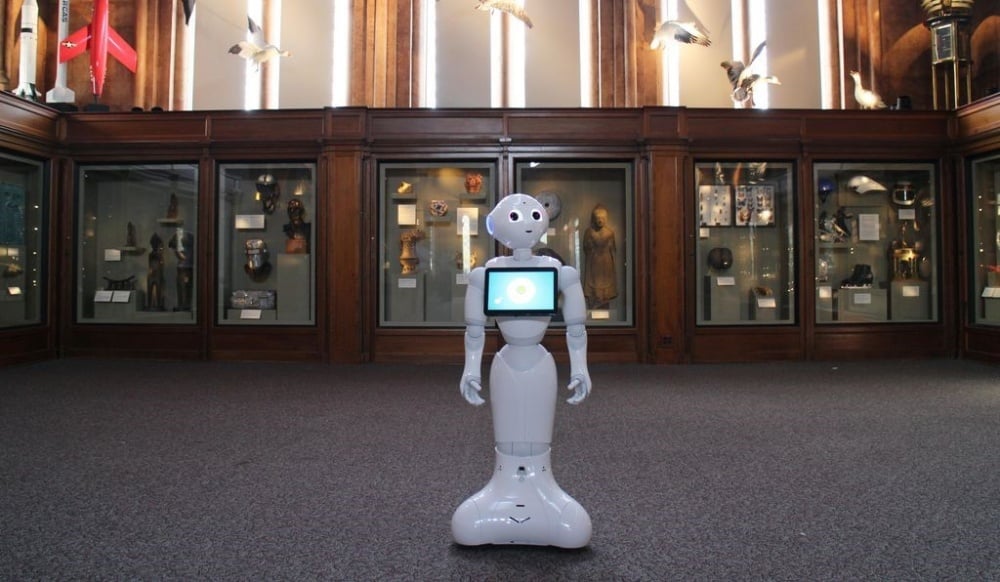

報導指出,主要問題之一在於AI助理的「個性與語音設計」。OpenAI內部希望這款產品能成為「朋友般的數位助理」,而不是讓人感到尷尬或不自然的「AI女友」類型角色,但要讓語音、語調、互動方式聽起來自然又能被大眾接受,仍需要大量測試與調整。

此外,產品的隱私設計也引發內部爭論。由於該裝置被預期將「隨時聆聽」,並且能快速回應使用者,因此如何確保個人資料不被濫用,成為設計上必須優先解決的課題,但隨著全球監管機構對AI的監控與隱私議題日益嚴格,使得OpenAI必需要拿出更具說服力的機制來降低消費者疑慮。

另一項挑戰,則是來自運算需求與成本壓力。為了提供即時的AI回應與高效能運算,裝置需要具備強大的雲端與裝置端處理能力,但這也大幅推升了製造與運行成本,若要將其推向大眾市場,如何在價格與性能間取得平衡,將是OpenAI必須解決的難題。

目前這款AI裝置的具體規格仍未對外公布,在先前傳聞指出,這款裝置可能是一款口袋尺寸、具備環境感知能力,甚至沒有傳統螢幕 的全新硬體。這樣的設計概念呼應Jony Ive過去對「簡約而自然」的人機互動思考,但也讓產品在定位與應用場景上充滿未知。

值得注意的是,OpenAI在推出這款硬體時顯得格外謹慎,部分原因可能與Humane AI Pin的失敗案例有關。這款同樣以AI為核心的穿戴式裝置,由於定價高、使用體驗不佳,最終未能在市場上站穩腳步。OpenAI顯然不希望重蹈覆轍,因此選擇在開發過程中更仔細打磨。

總體而言,OpenAI與Jony Ive合作的AI裝置,既承載著改變人機互動的期待,也面臨著個性設計、隱私保護、以及成本控制的三大挑戰。雖然上市時程可能延後,但這款產品若能順利問世,將成為繼ChatGPT之後,OpenAI擴張生態版圖的重要一步。