每一年,iPhone新機總是引發市場高度關注,但如果把時間軸拉長,會發現這條產品線早已不只是單純的智慧型手機,而是蘋果生態的核心入口,而今年推出的iPhone 17系列,同樣如此。這一次,筆者以三款不同定位的機種:主打極致效能與影像的iPhone 17 Pro Max、主打輕薄路線的iPhone Air,以及延續標準款定位的iPhone 17,在經一段時間實際使用後,這三款機種的差異、優勢與限制讓人重新思考蘋果在近十多年中所推動的創新、AI發展與產品哲學。

由於目前效能測試、開箱介紹內容已經有不少內容上線,筆者這邊就不再多作贅述,而是以此次手上的iPhone 17 Pro Max、iPhone Air,以及iPhone 17作產品定位分析,以及與Google Pixel系列機種比較進行評論。

此次新機更新重點、使用體驗核心觀察

• 外型微幅變化、硬體升級

嚴格說起來,此次更新機種,除了iPhone Air定位較為不同,iPhone 17與iPhone 17 Pro系列的產品定位並未改變,後者雖然在相機模組有視覺上的改變,但基本上是在長焦鏡頭做了更新、散熱系統做了調整,以及將機身框體材質與設計做了改變,其餘多數還是常規性的升級為主。

至於全系列機種在視訊鏡頭採用1:1比例的1800萬畫素方形感光元件,讓視訊鏡頭能在機身維持直向持握情況下,能讓使用者透過操作介面快速選擇拍攝直向或橫向畫面,甚至也能比照iPad、MacBook機種對應的Center Stage相機功能,讓被攝對象能在畫面內維持居中,適合經常自拍、直播,或是習慣單手持握手機拍攝的使用情況,而這樣的設計在實際使用也更加方便。

從整體來看,如果先前使用的是iPhone 16或iPhone 16 Pro系列,其實可以先將軟體更新至iOS 26,先體驗看看Liquid Glass設計與Apple Intelligence帶來的新使用感受,再來評估是否需要升級至iPhone 17或iPhone 17 Pro系列。

而iPhone Air主打成為蘋果有史以來最薄的iPhone機種,但同時提供足夠的螢幕顯示尺寸,另外在處理器性能表現也不作妥協,甚至電池續航表現也令人出乎意料,並未因為機身變薄而犧牲電力使用時長。

• iPhone 17 Pro Max

至於iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max兩者差異仍在於螢幕機身尺寸不同,而iPhone 17 Pro Max更額外增加2TB儲存容量選項,其餘規格、配色則大致維持一致,因此可以從螢幕尺寸、儲存容量需求決定個人選擇款式。

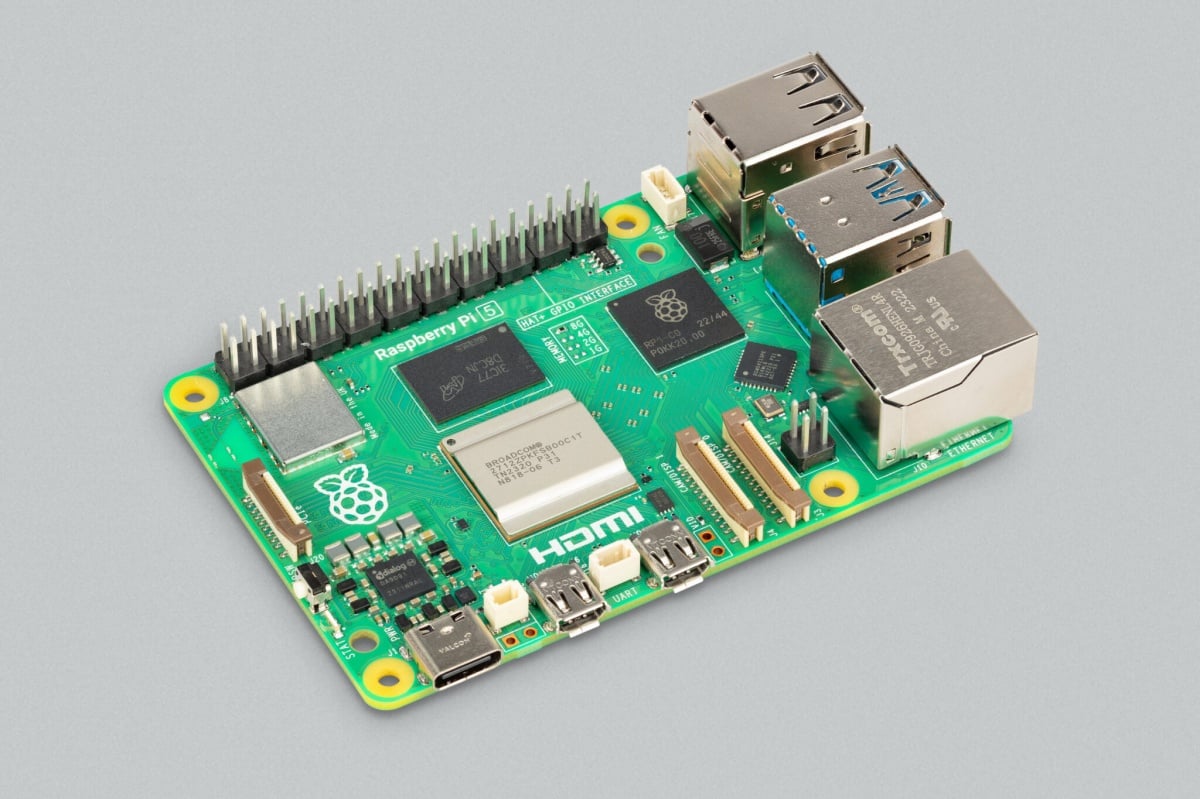

跟先前機種差異,iPhone 17 Pro主要將先前採用的鈦金屬換成以熱鍛鋁合金材質切削為一體形式的框體設計,螢幕同樣以新一代超瓷晶盾玻璃保護,後方也同樣以新一代超瓷晶盾玻璃保護,相機模組也變得更大片,藉此提高拍攝時的散熱穩定性與外觀識別度。

另外,機身內也導入大面積的散熱系統,讓iPhone 17 Pro系列在高度執行應用程式、長時間拍攝時候可維持穩定運作,同時也能讓熱度更容易被均衡導出,避免積蓄在機身內部影響系統穩定性。

相機系統最大改變,則在於長焦鏡頭也加入4800萬畫素規格,並且原生支援4倍光學變焦,因此配合相機系統運作可實現8倍無損長焦拍攝,並且支援包含微距、13mm、24mm、28mm、35mm、48mm、100mm與200mm拍攝焦段,除了先前支援的Dolby Vision HDR、4K120p、ProRes Log。

此次更加入支援學院色彩編碼系統ACES、ProRes RAW,以及Genlock訊號同步技術,讓iPhone 17 Pro系列可以進一步用於專業電影拍攝領域。

整體來看,iPhone 17 Pro系列加入此次更新最完整功能,甚至在iPhone 17 Pro Max額外提供更大尺寸螢幕與更高儲存容量選項,但缺點自然也是會讓機身變得更重,價格上也相對較高。

長時間使用下,最大的體驗差異來自於螢幕與電池、更高亮度與自適應顯示,無論室內外觀看影片或進行專業拍攝都有絕對優勢。搭配新的影像處理架構,夜拍與動態追焦更穩定,能滿足內容創作者需求,運算效能在A19 Pro與AI輔助下的表現,讓照片後製、影片剪輯,甚至是遊戲體驗都有顯著提升。

• iPhone Air

iPhone Air的設計,其實在此次更新機種定位上較為特別。從名稱未像傳聞冠上「17」,意味此款新機有可能變成全新獨立產品,但也可能是蘋果希望更凸顯此款產品獨特性,因此在名稱上僅以「Air」為稱。

iPhone Air厚度僅5.6mm,並且配置6.5吋Super Retina XDR OLED顯示螢幕,同樣支援120Hz畫面更新率表現的ProMotion顯示技術,峰值亮度一樣也可達3000 nits,機身則是以80%比例材質的回收拋光鈦金屬打造,標榜能抵禦高達3倍耐刮、4倍撞擊,強調是有史以來最為耐用的iPhone機種,機身則分別提供黑色、灰色、金色與藍色。

處理器配置效能更高的A19 Pro,並非只是配置A19或更早之前推出的處理器規格,另外也首度搭載蘋果自行研發的N1晶片,可處理Wi-Fi、藍牙與Thread連結,並且進一步升級採用全新C1X連網晶片,相比先前用於iPhoen 16e的C1提高2倍網路連接效能,整體電力損耗更標榜比iPhone 16 Pro更低,成為有史以來最節省電力的iPhone機種。

相機系統則精簡為單鏡頭規格,主因是為了將更多內部空間保留給電池使用,但依然配置4800萬畫素規格相機,同樣支援以1200萬畫素作為2倍長焦鏡頭使用,總計可對應26mm、28mm、35mm與52mm拍攝焦段,並且可拍攝4K60p的Dolby Vision影片,機身一樣搭載相機控制按鍵。

視訊鏡頭則與iPhone 17一樣,同樣導入1800萬畫素的Center Stage相機功能,並且能實現前後相機系統同時錄影功能。

至於iPhone Air在全球市場僅提供純eSIM規格版本,藉此因應其僅有5.6mm厚度的機身空間。同時,配合輕薄的iPhone Air問世,蘋果也同步推出新款更輕薄的MagSafe磁吸電池配件,但也還是強調iPhone Air具有長達40小時連續播放影片的電池續航能力。

iPhone Air長時間使用下,其便攜性帶來實質便利,放入口袋或單手滑動的舒適感,比起iPhone 17 Pro Max完全是另一種體驗。當然,效能與相機略低於iPhone 17 Pro系列,但日常使用甚至拍攝紀錄都已足夠。

在定位上,iPhone Air算是全新產品設計,像是「回到iPhone核心精神」的象徵,同時也顯然是為了明年預計推出的折疊設計iPhone機種作準備。

• iPhone 17

這次更新機種中,iPhone 17加入更耐刮的新一代超瓷晶盾螢幕玻璃、升級A19處理器與前後相機系統,甚至終於支援更高畫面更新率,藉由加入ProMotion顯示技術,讓螢幕畫面更新率最高可達120Hz,最低則可以1Hz對應更低耗電的顯示呈現效果,另外更支援20分鐘內充入50%電量的快充功能。

雖然主相機依然維持雙鏡頭設計,但包含廣角鏡頭與超廣角鏡頭均搭載4800萬畫素規格,廣角鏡頭同樣能以1200萬畫素作為「長焦鏡頭」使用,因此廣義上仍可滿足「三鏡頭」拍攝需求,而超廣角則是額外提供以1200萬畫素紀錄微距畫面功能,藉此讓iPhone 17拍攝畫面更有彈性。

整體上來看,選擇iPhone 17會是相當「均衡」的選擇,與iPhone 17 Pro系列的差距已經不像過往般明顯,不僅以6.3吋符合單手持握使用體驗,同時也有黑色、紫色、藍色、綠色與白色多種配色款式可選,另外也導入iOS 26 Liquid Glass介面設計,並且導入最新應用功能如全新1800萬畫素、支援Center Stage居中拍攝的視訊鏡頭設計、更多Apple Intelligence功能體驗等。

不過,iPhone 17的缺點則在於搭載記憶體相對不足,在僅有8GB記憶體容量情況下,雖然符合Apple Intelligence運作最低需求,但如果之後更新功能有較高記憶體使用需求,可能就會有所限制。

而如果有更高度遊戲、影音剪輯使用需求,iPhone 17整體性能與記憶體配置相對也顯得不足,但在整體體驗上,iPhone 17仍然是一支「不讓人失望的日常機種」,同時也適合願意每年持續更換新機,並且更傾向使用輕巧機身、活潑配色的用戶族群。

與歷代iPhone創新比較

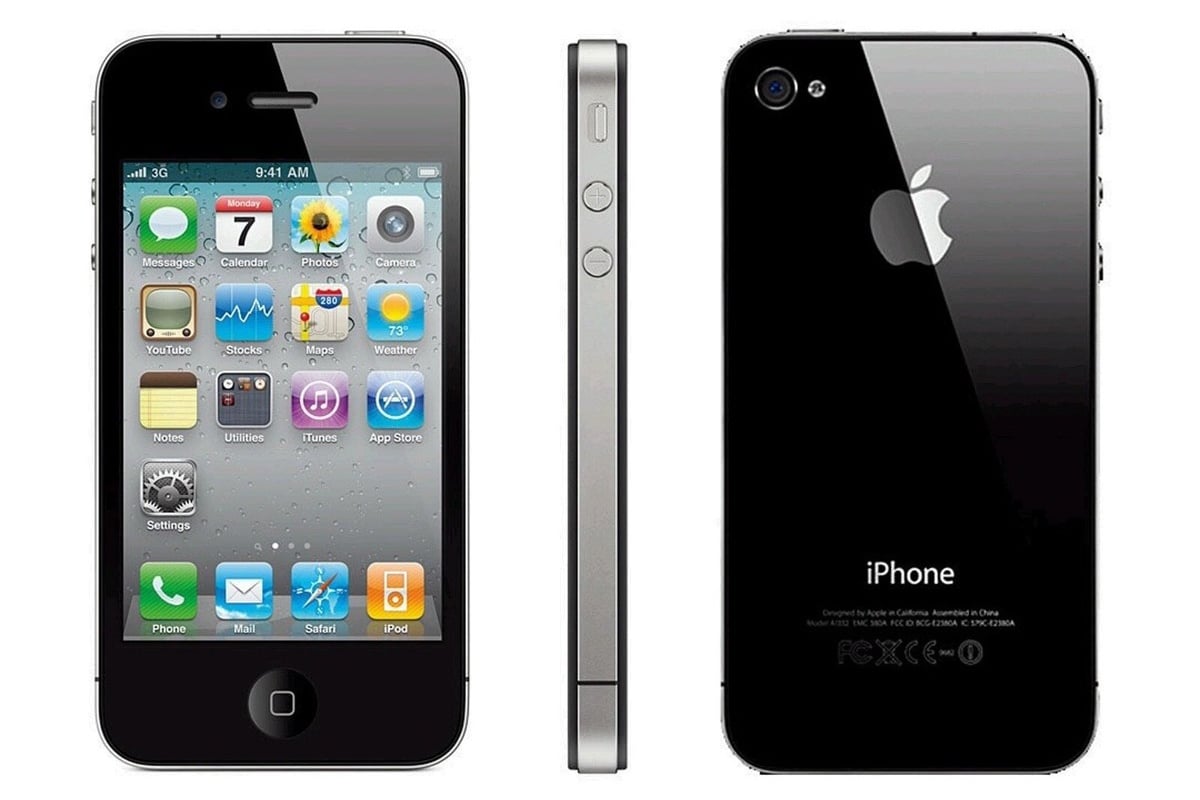

回顧iPhone 3G至今,能更清楚理解iPhone 17的定位,同時也能看見蘋果在歷代機種加入的更新改變,甚至帶動市場設計趨勢。

• iPhone 3G:真正開啟行動網路應用時代,App Store讓手機不再只是通訊工具。

• iPhone 4:設計語言的里程碑,Retina視網膜螢幕將顯示品質推向新標準。

• iPhone 5S:Touch ID指紋辨識與64位元架構處理器,讓安全與效能再進一步。

• iPhone X:Face ID與全畫面螢幕,帶來設計與互動方式的巨大轉變。

• iPhone 12:導入5G連網功能,並且重拾方正邊框設計。

• iPhone 17系列:最大的突破並非再單一創新,而是以AI為核心讓使用體驗提升,以及更深度的跨裝置整合。

與Android、Pixel系列對比

Android陣營方面,近年持續推出各種差異化功能,例如快充動輒120W以上、螢幕刷新率早已普及在120Hz規格、折疊手機更是帶來新型態使用方式,這些都是蘋果較慢跟進甚至尚未採用的領域。

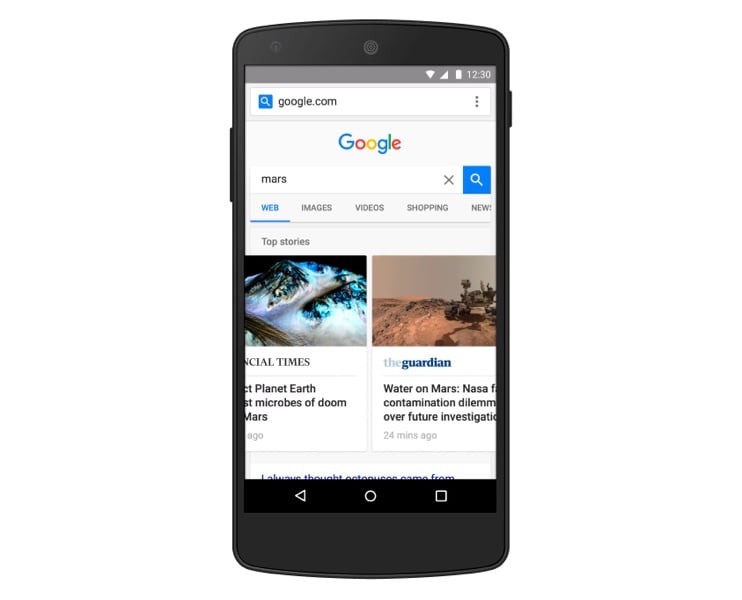

而Google的Pixel系列更強調AI的整合應用,從相機運算攝影、即時語音翻譯,到生成式AI助理,讓手機更像是一個「隨身智慧大腦」,甚至型態上也大致涵蓋合手尺寸、大尺寸完整規格,以及折疊機種設計,藉此對應不同市場使用需求。

相較之下,iPhone的優勢在於體驗的一致性與穩定性,蘋果顯然不急著推出「看似炫目的功能」,而是確保所有硬體、系統與應用協作順暢。長時間使用後,Android機種可能會因碎片化設計或更新不一致而帶來使用體驗差異,而iPhone往往能維持長期穩定的使用感受。

蘋果的AI發展與Google競爭

近年智慧型手機的核心戰場,已經從單純的效能、相機,逐漸轉移到AI應用。

蘋果在iPhone 17系列進一步導入裝置端AI應用,讓照片修飾、影片生成、即時語音摘要等功能能在本地運算完成,兼顧隱私與速度。Siri也透過AI強化,能夠更自然理解語境,進而協助使用者執行更多手機功能。

然而,與Google的Pixel系列相比,蘋果的AI應用仍相對謹慎。Google直接把Pixel打造成「AI Phone」,讓使用者體驗到如自動生成回覆、AI 攝影修圖,甚至是即時翻譯字幕等功能,嘗試讓手機成為生活助理。

市場期待的「AI Phone」,其實是一種「能主動理解使用者需求」的裝置。目前看起來,Google的策略是快速推出,並且接受市場檢驗,蘋果的策略則是「慢,但確保可靠與隱私」,而這兩種路徑,未來將會決定使用者對於AI手機的接受度與信任感。

市場期待與「智慧手機的滿意度」

隨著「AI Phone」概念的出現,許多人開始思考:我們手上的智慧手機,是否已經足夠成熟?

從使用體驗來看,螢幕、效能、續航都已進入高原期。對大多數人而言,智慧手機早已滿足絕大部分性能需求,而市場的焦點,也從「硬體有多強」轉向「能否更智慧」,因此在AI技術應用的崛起之下,顯然成為這個「再進化」的契機。

實際上,包含Google、Qualcomm在內業者已經開始構思「更能理解使用者當下需求的手機」,亦即可配合AI技術與感知運算能力判斷使用者當前需求,或是預先協助完成相關事宜,藉此讓手機可以成為名副其實的「智慧手機」。

以目前Google的Pixel 10系列手機高度整合其Gemini AI技術,加上整合NotebookLM等AI應用服務,似乎已經更貼近市場對於「智慧手機」的想像,只是仍有一些差距。

而蘋果的iPhone 17系列,展現的是一種 「成熟但未停下」的姿態,亦即讓硬體持續打磨、生態協作不斷深化,而AI則開始扮演更核心的角色。

若以蘋果目標在2026年推出更完整的Apple Intelligence應用服務,或許也能期待蘋果接下來將推出的iPhone 18系列,甚至蘋果第一款折疊手機將有更為不同使用體驗,今年更新的iPhone 17系列與iPhone Air則可視為蘋果針對未來準備的前哨產品。

與其說現在的智慧手機已經完美,不如說它正進入「由AI驅動的新階段」。未來智慧手機的競爭,顯然不再是誰的規格更高,而是誰能在日常生活中,提供更貼近人心的智慧體驗。

iPhone與蘋果生態系的便利性

長時間使用iPhone的另一個核心價值,不僅在於手機本身,而是它與Mac、iPad、AirPods、Apple Watch等裝置之間的連動。

• 與Mac連動:AirDrop讓檔案傳輸幾乎無縫,通話接續與跨裝置剪貼簿讓工作效率顯著提升。

• 與iPad整合:並行 (Sidecar)與通用控制 (Universal Control),讓iPhone與iPad成為Mac的延伸螢幕與控制器。

• 與Apple Watch、AirPods:健康監測、音訊切換,構成完整的日常體驗鏈。

這種跨裝置協作的便利性,是Android陣營目前難以完整複製的優勢。對於已經深耕在蘋果生態的使用者來說,iPhone不僅是一支手機,更是「入口鑰匙」,甚至是許多使用流程的「起點」。

類似作法,Google也開始設法讓Pixel系列機種能與Chromebook有更好連動,甚至微軟方面也進一步加強Android手機與Windows PC之間的連動使用體驗,而不少中國品牌業者更構思如何讓其手機能更容易與蘋果Mac機種連動,甚至可連結Apple Watch、AirPods,意味期望透過增加與蘋果生態銜接,進而提升其產品使用率,足見市場對於蘋果生態系高度看好,甚至希望藉此創造全新商機。

結語:iPhone 17系列的價值與未來想像

長時間體驗後,iPhone 17系列給人的感受是「穩健進化」,其中iPhone 17 Pro Max帶來最強效能與影像能力,iPhone Air則提供輕薄便攜的另類選擇,而標準版iPhne 17則持續穩固主流市場。

如果說Android陣營的創新是「快速且多樣化的實驗」,那麼iPhone的創新則是「逐步推進、強調完整生態的體驗」,而這也正是蘋果能在手機市場維持高度黏著度的原因。

展望未來,AI將會是智慧手機的下一個核心戰場,蘋果與Google在此的策略差異,將直接影響使用者對智慧手機的期待。iPhone 17雖然並非「最驚豔的AI Phone」,但它展現了蘋果在隱私、可靠性與生態協作上的優勢。

換句話說,智慧手機的故事並未結束,它只是進入另一個階段。而iPhone,依舊是其中最具代表性的主角。